构建第二大脑的信息库方法

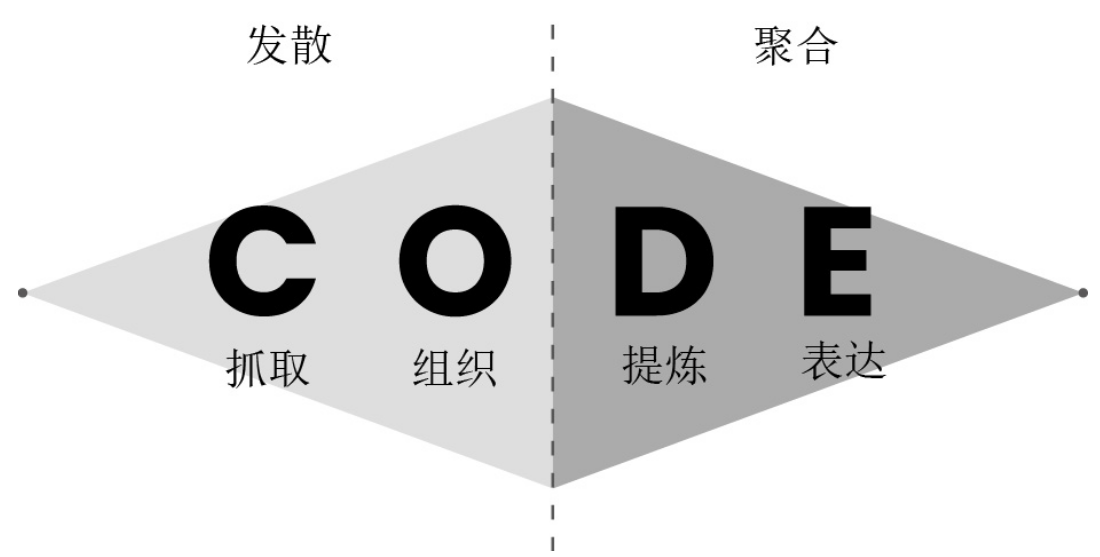

为了帮助大家构建起属于自己的第二大脑,我发明了一个简单而直观的四步法,也即所谓的“信管法则(CODE)”——抓取(Capture)、组织(Organize)、提炼(Distill)、表达(Express)。

分别代表:

- 收集什么信息

- 有效分类信息

- 如何把信息归为行动

- 分享你的信息

知识包含什么

知识资本既可以来自外部环境,也可以来自内心世界。外部知识可能包括:

- 亮点:书籍或文章中极富见地的段落;

- 引文:播客或有声读物中令人印象深刻的内容;

- 书签和收藏夹:迎合你个人兴趣的网页或社交媒体帖子的链接;

- 语音备忘:在移动设备上录制的备忘信息;

- 会议笔记:有关会议或电话沟通内容的笔记;

- 图像:具有启发性或趣味性的照片或其他图像;

- 启示:参加课程、会议或演出时取得的收获。

在你收集外部知识的同时,你的内心世界往往会萌生出新的思想和感悟。这些当然也值得记录下来,它们包括:

- 故事:你所津津乐道的奇闻逸事,无论当事人是自己还是他人;

- 见解:对于某一话题的浅显认识或深刻领悟;

- 记忆:难以忘怀的生活经历;

- 反思:记录在手册或日记中的个人思考;

- 冥想:随机浮现在脑海中的所谓浴室灵感。

兴趣问题的魅力在于它们是经久不衰的。虽然每个问题的具体表现形式可能会随着项目、工作、情感和职业的不同而有所变化,但它们的陪伴是长期的,而且历久弥新。兴趣问题的魅力在于它们是经久不衰的。虽然每个问题的具体表现形式可能会随着项目、工作、情感和职业的不同而有所变化,但它们的陪伴是长期的,而且历久弥新。兴趣问题的魅力在于它们是经久不衰的。虽然每个问题的具体表现形式可能会随着项目、工作、情感和职业的不同而有所变化,但它们的陪伴是长期的,而且历久弥新。

信息抓取

信息抓取标准:

- 是否具有启发性

- 是否具有实用性

- 是否具有个性

- 是否具有新奇性

- 是否让你为之共鸣

最为常见的一些信息抓取工具包括:

- 电子书应用:你可以批量导出重点或注释;

- 稍后读应用:你可以将中意的在线内容加入“书签”以便稍后阅读(亦包括聆听播客或者观看视频);

- 记事本应用:通常内置于移动设备中,便于你快速抓取简短文本;

- 社交媒体应用:你可以将目标内容加以收藏,并将其导入笔记应用中;

- 剪藏应用:帮助你保存部分网页内容(通常作为笔记应用的内置功能);

- 影音转录应用:将语音转换为文本;

- 其他的第三方服务、集成功能以及插件:实现目标内容在各种不同应用之间的自动导入。

(抓取途径…)

NOTE

首先,通过自己的语言加以复述的信息,会更加容易记忆,这即所谓的“生成效应”(Generation Effect)。研究人员发现,相比单纯阅读文字来说,当人们通过读或写等活动主动生成词语时,那么他们的脑部会有更多的脑区得到激活。将头脑中的思想记录下来,也不失为一种有效的“复习”办法,如同日常的舞蹈或投篮训练一样,可以让相关的技能变得更加巩固。

丹尼尔·雷斯伯格在《逸出增益:大声思考的好处》(The Detachment Gain:The Advantage of Thinking Out Loud)一书中将该现象称为“逸出增益”(detachment gain),意指通过读写等方式“将内心思想具象化”,从而取得某些独特优势以及“发现新的可能性”。举例来说,如果反复抄写对你记忆单词有所帮助,那么你便是这种“逸出增益”的受益者了。 强化记忆仅仅是一个开始。当你通过书写的方式表达思想时,它不仅是将你脑海中的想法转化为白纸黑字或是数字文本。写作活动还可以创造出本不存在的新知识。你所书写的每段文字都可能触发“思想级联”(mental cascades)和内部关联,从而推动思想的进一步演化,最终跃然纸面或屏幕之上。

总之,写作既来源于思考,又有助于思考。

一系列广泛的对照研究发现,记录自己心路历程的行为有助于降低就诊次数、改善免疫系统以及缓解焦虑情绪。情感话题写作对于改善学生学习成绩、帮助失业人员重归职场,以及提高职工出勤率都大有裨益。而上述研究发现中最令人啧啧称奇的一点便是,这些收益完全不依赖于外部投入。换言之,写作活动本身便可以产生诸多收益,无须任何读者或其他受众参与。

也许,将内心思想加以具象化的一个最直接的好处就是可以帮助我们摆脱所谓的(负面)反应循环(reactivity loop)——一种由网络世界中充斥着的各种焦躁、愤怒、煽情等负能量所拼接而成的“戾气仓鼠轮”。请不要在初次接触某种思想的时候便对其盖棺定论,不妨将该问题暂时搁置一下,以便让自己回到更加客观的立场上来。

如今,有了第二大脑帮助我们应对铺天盖地的媒体风暴,我们大可不必对每条新信息都做出即时反应,或是担心错过某些重要内容。我们可以先让子弹飞一会儿,等我们变得更加冷静、更有把握的时候再行处理。在吸收新信息时要注意放慢节奏,并将其与自己的思考有机结合在一起,避免仓促行事。我常常遇到这样一种情况,就是当我把某些乍看起来非常重要的信息导入“稍后读”应用,过段时间再来重温时,却惊讶地发现它们竟已变得如此微不足道。

PARA系统的运作机制

让你的思想(和笔记)向行动看齐。在PARA系统中,每一条信息都可以被划入以下四大类别中:

- “项目”:工作或生活中正在从事的短期活动;

- “领域”:致力于长期履行的责任;

- “资源”:具有潜在利用价值的课题或兴趣点;

- “存档”:除上述三项以外的休眠信息。完结或搁置的事项。

项目

关于项目的具体案例包括:

- 工作项目:网页设计、会议幻灯片制作、项目计划制定及招聘活动筹划等;

- 个人项目:西班牙语课程学习、度假攻略、卧室家具选购及本地志愿者项目申请等;

- 兼职项目:博客文章发布、众筹活动组织、播客麦克风评测及在线课程学习等。

如果你尚未将手头的各项工作分解为明确而具体的项目,那么试着进行项目化改造吧,这将使你的工作效率得到质的飞跃。无论你是个体经营者、大公司职员,抑或介于二者之间,项目化的工作方式都是大势所趋。我们需要对自己所致力的项目了然于胸,才能更好地确定日程安排的轻重缓急、做好进度规划,并从重要性不高的事务中及时抽身。

领域

个人领域的一些实例包括:

- 相关活动或场所:家庭/公寓、备餐、旅游及车辆等;

- 相关人物:朋友、孩童、配偶及宠物等;

- 相关要求或表现:健康、个人成长、友谊及财务状况等。

工作领域的一些实例包括:

- 相关部门或职能:客户管理、营销、运营及产品开发等;

- 相关人物或团队:直接下属、经理、董事会及供应商等;

- 相关要求或表现:职业发展、市场营销、人际关系及人才招聘等。

领域的解读:

- 事实上,从以上列表中可以看出,这些领域都与你的健康、幸福、安全和满足感息息相关。

- 虽然没有具体的目标设定,但每个领域都有需要坚持的标准。

- 标准的制定,完全取决于你本人。

- 而为了更好地实现目标,你可以为每道标准的设置创造专门的信息收纳空间,如此便可将来自日常生活中各个领域的设想、反思、主见以及有用的信息妥善存放。

资源

所有你感兴趣,但又不属于“项目”或“领域”范畴内的主题,基本上都可以归入此类。

举例而言:

- 兴趣话题:建筑学、内部设计、英语文学及啤酒酿制等;

- 研究课题:习惯养成、笔记制作、项目管理及营养学等;

- 参考信息:度假行程、生活目标、素材图片及产品鉴定书等;

- 个人爱好:咖啡、经典影片、嘻哈音乐及日本动漫等。

存档

最后是“存档”类信息,它指的是原本属于前述三种分类,但目前处于闲置状态的信息。

例如:

- 完结或取消的项目;

- 不再介入的领域(例如宣告终结的恋情或不再居住的公寓);

- 边缘化的资源(例如舍弃的爱好或取消关注的话题)。

作为PARA系统的重要组成部分,“存档”可以帮助你将某些信息加以“雪藏”,从而既节约工作资源,又可以妥善保管以备日后所需。与房间、车库等物理空间不同,在数字世界中永久保存闲置信息并非坏事,只要你日常的工作重心不受干扰即可。如果你在未来某一时刻突然有了新的需求——接手了一个与历史项目类似的任务——那么便可以在几秒钟内唤醒这些沉睡的信息。

使用场景

NOTE

对于新手来说,一个常见的误区是试图在记录笔记的同时确定其存放的位置以及存在的意义。这种做法的问题在于,抓取信息的第一时间往往不是确定其性质的最佳时机。首先,你初次接触到这一信息,还没有足够的时间考虑其最终用途;更重要的是,在记录笔记的同时还要迅速确定其性质,这无疑会给信息抓取过程增加大量工作负担和心理压力,从而大大降低当事人抓取信息的积极性。 这就是为什么必须将信息的抓取和组织分为两个独立的步骤,请注意,“走心记录”是一项从信息取舍到长期存储的独立决策。大多数的笔记应用都设置了“收件箱”或“每日一记”项目帮助你将抓取的信息暂存,以便后续再行分类。你可以将其视为一块中转区域,各路信息将在此稍做停留,等待你将其悉心传送至第二大脑。将信息的抓取和组织进行明确分隔有助于让你保持专注,聚精会神捕捉各种感动,而将如何组织信息的问题留待其他时间(例如“每周小结”,详见第九章)。

当你抓取的信息已经累积到一定量级,开始考虑如何对其善加组织时,PARA系统便可以闪亮登场了。以行动为导向的四大分类能够尽可能地简化信息存放工作:

- “项目”对行动力的要求最高,因为它们是你正在执行的事项,而且具备明确的期限;

- “领域”的时间跨度更大,因此对于行动力的要求没那么紧迫;

- “资源”的活力因场景而异;

- “存档”会长期保持休眠状态,直到被再次激活。

根据上述排序,我们可以得出一份判断笔记如何归类的速查表,自上至下依次为:

- 该笔记对于哪个项目最有帮助?

- 若无:该笔记对于哪个领域最有帮助?

- 若无:该笔记属于哪种资源?

- 若无:请将其归入存档。

换言之,你应当试着从实用性和时效性两个维度出发,考虑笔记或文件的存放位置。将笔记存放于“项目”文件夹是为了迅速投入使用;存放于“领域”文件夹是为了帮助思考工作或生活;存放于“资源”文件夹是为了有朝一日深入探究某一主题;而存放于“存档”文件夹则是为了暂时忽略它的存在,却又能够随时招之即来。 日益繁忙的工作,很容易导致我们在某些项目或目标上半途而废。个人项目也好,长期目标也好,看上去都如此灵活,仿佛可以无限推延。这就导致我们费尽心机搜罗到的各种笔记、书签、收藏以及研究在文件系统中的位置越来越边缘化,直至有一天被彻底遗忘。 以行动为导向的信息组织方式可以有效对冲人们的拖延倾向。PARA系统可以将遥远的目标转化为“此时、此地”,它让我们意识到,手头拥有大量的信息已经足以支撑我们开展行动。信息组织的目的在于更好地推进目标,而非造就某个“笔记学博士”。实践是知识的最佳归宿。这就意味着,知识必须有利于推进项目,否则便是有害无益的。

再次重视你的信息

- 关注你的想法:有没有哪些事务是你为之操心,却未将其作为项目对待的?当你的执行进度受阻时,应当采取哪些措施?

- 关注你的日程:有没有哪些事务是业已启动,需要持续跟进的?对此应当如何从长计议呢?

- 关注你的任务清单:目前正在开展的行动中,有没有哪些是与某个更大的项目相关联,而你尚未意识到的?你正在策划的沟通活动或后续行动中,又有没有哪些是与某个更大的项目相关联的呢?

- 关注你的电脑桌面、下载文件夹、文档文件夹、书签、电子邮件或是浏览器的标签页:你所保存的信息中,有没有哪些是与某个更大的项目相关联的呢?

学习的本质

NOTE

实际上就是从少到多。在组织和抓取的过程中通过不断提问和总结来形成系统知识。 后面再对自己的总结进行回忆,再次精炼,进一步加深对知识的感悟,甚至是得到知识的精髓。 最后最后,分享和表达,是作为学习成果的展示,以及学习的最终目的。 借用作者的这个图,发现有异曲同工之妙

- 让笔记更“走心”(抓取)

- 以行动为导向(组织)

- 萃取本质(提炼)

- 成果展示(表达)

处处留意:利用第二大脑制造幸运

以下是一些示例:

- 留意到你心中的某个想法可能蕴含的潜在价值,并予以充分吸纳,而非视而不见;

- 留意到某条外部信息激起了你心中的涟漪,随即对其进行重点标记;

- 留意到某条笔记的标题可以进一步优化,于是对其加以修改,以便日后查找;

- 留意到可将某条笔记移动或链接至其他项目或领域,从而发挥更大作用;

- 留意到可将两个或多个“半熟素材”投入新的大项目中,避免从零开始;

- 留意到可将不同笔记中的相似内容合并到同一笔记中,以免引起混乱;

- 留意到你手头的某些素材可能对他人有所帮助,随即加以分享,即使尚不成熟。

摘抄

在构建第二大脑时,我们会收集大量事实和数据,然而这不过是一种手段,真正的目的在于发掘我们内心深处的隐性知识。

首先要留意能够引发内心共鸣的事物,那是一声来自外部世界的召唤,一种似曾相识的感觉。每个人内心中都有一个充满各种思想、观念以及情感的小宇宙。随着时间推移,我们会不断发现自我身份和意识的新层面。对外部信息的收集实际上也是对内心世界的探索,因为一切的所见所闻所思所感,其实都是我们某些内在特质的外部映射。

虽然这个世界千疮百孔,但我们可以各展所长,让它变得更加美好。这也是我们生而为人的最高使命。

12个技巧

当你决定开始构建自己的第二大脑时,不妨参考以下12个实用步骤。每一步都旨在培养一种个人信息管理的良好习惯:

- 明确信息抓取内容。

- 请将你的第二大脑想象成一本私密的札记或日记本。你最想要获取、学习、探索或分享的内容分别是什么?明确两到三种重点内容。

- 选择笔记应用程序。

- 如果你此前从不使用数字笔记应用,请现在就开始改变。你可参阅第三章的相关内容,并利用https://www.Buildingasecondbrain.com/resources上的免费指南获取最新的应用评测和建议。

- 选择信息抓取工具。

- 我建议,首先使用“延时阅读”应用保存你感兴趣的在线文章或其他内容以便后续处理。相信我,这一步将彻底改变你的信息摄取方式。

- 构建PARA系统框架。

- 设置PARA系统的四类文件夹(项目、领域、资源、存档),并以行动为导向,为每个活动项目创建一个专用文件夹(或标签)。从这一步开始,你需要专心抓取所有与项目相关的笔记。

- 通过回答12个兴趣问题获得灵感。

- 列出你最感兴趣的一些问题并保存为笔记,以供抓取信息时参考。使用这些开放式问题筛选值得保存的内容。

- 自动抓取电子读物的重点内容。

- 创建一个免费的系统集成,将阅读应用(“稍后读”或电子书应用等)中的精彩内容自动发送至你的数字笔记中(详见我在https://www.Buildingasecondbrain.com/resources中提供的建议)。

- 实践“渐进式归纳法”。

- 利用多层级的重点标记,对某个活动项目的笔记进行总结提炼,从中体会“渐进式归纳法”如何改变你与笔记间的交互方式。

- 就“半熟素材”开展实验。

- 首先选取一个混沌、庞杂或者困难的项目,然后再聚焦于其中的某个片段——“半熟素材”,例如商业提案、图表、活动流程或是与老板会面时的关键话题等。请将项目分解成多个零碎步骤,然后试着推进其中的某一个。接着,与至少一位亲友进行分享并获取反馈。

- 在某一目标上取得进展。

- 选取活动项目中的某个具体目标,并运用“思想群岛”“海明威之桥”和“压缩范围”等创作技巧,测试是否可以仅凭第二大脑中的笔记推动项目取得实质进展。

- 策划一次每周小结。

- 在你的日历上标注每次每周小结的时间,从而培养每周进行自我回顾的习惯。你可先从清理笔记收件箱和决定每周优先事项开始,在渐渐得心应手之后再陆续添加其他步骤。

- 评估你的笔记记录能力。

- 你可通过我们在https://www.Buildingasecondbrain.com/quiz上提供的免费评估工具,评估你目前的笔记记录水平以及潜在改进空间。

- 加入个人知识管理社区。

- 在“推特”(Twitter)、“领英”(LinkedIn)、“美版公众号”(Substack)、“介质”(Medium)或你所偏爱的其他平台上关注并订阅思想先锋们的账号;加入“#个人知识管理”“#第二大脑”“#打造第二大脑”“#思维工具”等个人知识管理话题的网络社区,分享本书的读后感或其他心得体会。培养新习惯的速成之道就是与一帮老手打成一片。